2020.January.24.

夏はクーラーの効いた室内が最高だ。その中で熱源となるランタンは点けたくはない。しかし、クーラーを使わない冬の夜はキャンドルの明かりがなんとも心を落ち着かせる。

好きなアロマを漂わせた室内で、揺らめく仄かな明かりは疲れた心と体をゆっくり溶かしてくれる気がする。

ただし内臓脂肪は溶かしてはくれていない (T_T)

|

| 空きビンで作った キャンドルランタン |

UCOミニキャンドルランタンとアロマポットだけでなく、もう少しキャンドルを増やしたいと思っていた。

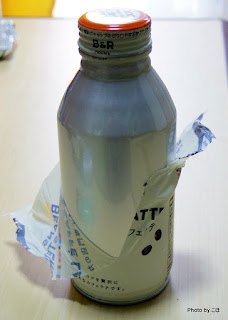

桃屋のザーサイの空きビンを捨てようとした時、ふと思いついた。このサイズはUCOミニキャンドルランタンとほぼ同じではないか? しかもガラス。ホヤになる。

空きビンを1〜2時間水に漬けラベルを剥がし、よく洗う。

|

| 桃屋のザーサイの瓶 |

|

| キレイに洗う |

100均で購入したティーライトキャンドル(タブレット・キャンドル)を入れてみると、ビンの底にピッタリ。 しかもビンの底でもキャンドルはほぼ水平になってくれている。

ただこのままでは酸欠でキャンドルは燃焼できない。ビンの底部側面に空気穴を開ける必要がある。

|

| 瓶の口はキャンドルより僅かに大きい。 |

|

| 瓶の底でもほぼ水平。 |

Google先生にガラスの加工法を教えてもらう。ネットがない頃は図書館でひたすら探すかガラス屋さんに聞きに行かないと答えは得られなかった。ネットで探すと答えはたくさん見つかる。便利な世の中になった。

穴を開ける位置をマジックで書く。当初はスリットタイプの穴を開けるつもりだったが、上手く開ける自信がないので丸穴の数を増やす方法に変更した。

|

| 初めてのガラスの加工なので、 とりあえず適当に位置決めした。 |

使用する工具はDremelのリューターとダイヤモンドビット。実は下調べもせずダイヤモンドディスクで切れ込みを入れてビンを割ってしまったことがある。ビンを割らないようにガラスに穴を開けるには水をかけながらやる必要があるらしい。ひとりで加工箇所に水をかけながらビンを持ち、リューターを持つなんて不可能である。手は2本しかない。なので水の中でビンを持ち加工することにした。

|

| リューターとダイヤモンドビット。 |

ドレメル

売り上げランキング: 4,135

売り上げランキング: 4,135

zmart

売り上げランキング: 19,818

売り上げランキング: 19,818

バケツに水を入れビンを沈める。左手で水面ギリギリにビンを持ち、右手にリューター。電動工具なのでAC100Vが来ている。加工中絶対にリューター本体に水がかからないようしないと天国の門を見に行くことになる。要注意!

加工中の撮影はできなかったが、ネットで探すと動画がたくさんあるので参考にして欲しい。

|

| 小さめのバケツとリューター。 |

初めて、かつ試作ということで穴の位置がバラバラだが、どうにかビンを割ることなく穴開け完了。

|

| 穴あけ完了。 |

|

| 穴の位置がバラバラなのはご勘弁。 |

|

| 穴の位置とキャンドルの位置。 |

これで燃焼テスト。給排気が上手くできているかをチェック。炎の大きさで確認する。

|

| 点灯してみた。 |

|

| ガラス内面が濡れたままだった。 |

|

| 暗くしてみて・・・。 |

|

| 点灯5分後。 |

|

| これはいいかも。 |

|

| 点灯1時間後。 |

キャンドルがギリギリ入るほどビンが小さいのでビンの過熱が心配であった。室温20℃。1時間ほど点灯を続けた状態で恐る恐る握ってみた。

|

| 点灯後1時間。ビンを素手で持ち上げる。 |

|

| ビンの口も温かい程度。 |

意外だった。ビン自体相当熱くなると思っていた。ビンの下部は生暖かい感じ。上部のビンの口でもぬるま湯程度である。これなら大丈夫そうである。

とりあえずキャンドル3個ほど燃え尽きるまでテストを繰り返した。

翌日、吊り下げられるようハンガーを取り付けた。使用したのは手持ちの2mm径のステンレス針金。ビンの口に針金をツイストして取り付ける。針金の端はツイストした状態で環にすることで、針金の切断面を内側に隠した。これで怪我をする心配もない。両端の環にハンガーの環を取り付ける。吊るした時にビンが垂直になるように調整した。

|

| 2mm径のステン針金で作った吊り具(ハンガー) |

|

| ツイストして作った環。 |

|

| 針金の切断側。 |

ビンの中にキャンドルを入れてみると5個が限界である。キャンドル1個当り約4時間として20時間分。キャンプ等に携帯するには空きビンは重たいので向かないが、防災用として置いておくのもいいかも?

ハンガーはビンのネジ部の一番下のラインで締めているので、付属のキャップもそのまま使用可能。

|

| キャンドルは5個収納できる。 |

|

| 蓋もできる。 |

早速、吊るして点灯してみた。

|

| 吊るして使用した状態。 |

使用のコツは、ビンが深いので通常の100円ライターでは点火できないこと。チャッカマンでも真下に点火するので火が消えてしまい点けにくい。まずキャンドルをセットし、ビンごと斜めに持ちチャッカマンで点火する。キャンドルの芯に火が点いてもすぐにはロウは溶け出さないので、点火後すぐに垂直に戻せば大丈夫。

使用する空きビンは桃屋のものが良いみたいである。イオンのビンは底の径が小さいようである。ビンの形状で食品を選ばれるのはメーカーとしては不本意ではあろうが、商品代金には包材分も含まれている。食べてよし、容器を使ってよしの二度美味しい方を選ぶのも消費者の知恵である。

近くのスーパーのビン詰め食品のコーナーで、ビンの底を眺めて選んでいるオッサンがいたら、それはもしかしたら私かも知れない。ただし約1億2千6百万分の一の確率だと思うが・・・。

記事中に「試作」と言う表現を使用したが、これで満足はしていない。なぜなら我が家の冷蔵庫には食べかけのメンマとザーサイがあるのだ。ビンの穴の位置、数、大きさ、形、正確さを工夫してみたい。

さて、ラーメンでも作ろうかな?

[自作 空きビン 空き瓶 キャンドル ランタン]