2019.October.19.

キャンドルランタン用のタブレットキャンドルの代わりになるオイルランプがある。

「ディスポーザブルタンク HD8」である。タンク底部の直径が約38mmでタブレットキャンドルを使用するキャンドルランタンにぴったりである。しかもしっかりしたキャップが付いており、携行時にオイル漏れの心配がない。

ディスポーザブルタンク HD8

|

posted with amazlet at 19.11.09

ムラエ商事

売り上げランキング: 2,999,030

amazonでは高い物しか探せなかったが、ヨドバシ.comでは1個95円であった。ここ2~3年前から気になっていたのだが、なかなか手を出せずにいた。

手元に届いてから逸る気持ちを抑えきれずに早速点灯した。ワクワクしながら手持ちのUCOミニランタンにセットした。

posted with amazlet at 19.11.14

UCO(ユーコ)

売り上げランキング: 11,349

・・・・・・・。

???????。

待てど暮らせど暗い。火は点いているのだが明るくない。

炎が小さい。

ランタンは照明器具である。これでは照明としては使えない。

HD8の芯を引き出してみたが先端が焦げるだけで炎は大きくならない。芯に問題があると考え、芯を抜き取ってジッポーのウイック(オイルライターの芯)を差し込んで使ってみた。

それでも炎が大きくならない。

何故だ?

ムラエのレインボーオイル(オイルランタン用の燃料(流動パラフィン))にジッポーの芯でもこんな小さな炎ではない。

原因がわからないまま、100均の化粧品充填用のシリンジでHD8のオイルを抜き取り、別容器に移してから、ムラエ レインボーオイルを入れ、ジッポーへの芯で使ってみた。

今度は大きな炎になった。

ムラエ レインボーオイルを充填したHD8と未開封のHD8を並べて見比べながら考えた。

ふと、2つを振ってみた時に気がついた。燃料の粘度が違う!!

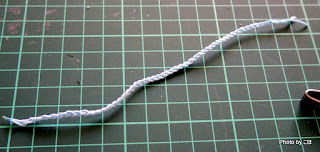

試しにHD8の純正燃料と、レインボーオイルをシリンジで一滴ずつペーパーに垂らしてみた。ペーパークロマトグラフである。その結果が次の写真である。

左がHD8純正燃料。右がレインボーオイル。

|

|

| 左がHD8純正燃料。右がレインボーオイル。 |

明らかにHD8の純正燃料は浸透力がない。つまり粘度が高い。だから芯を高くしても芯の先だけが焦げて、炎が高くならない。燃料供給量が足りないのである。

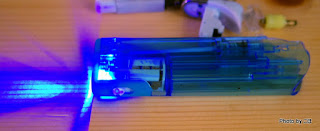

未開封のHD8とオイルだけレインボーオイルに交換したものの違いが下の写真である。

歴然とした差が現れた。

左がHD8そのまま。右がレインボーオイル。

|

左がHD8そのまま。右がレインボーオイル。

|

amazonでレインボーオイルより安い燃料を探して「流動パラフィン」で検索してみたら「ハーバリウムオイル」なるものがヒットした。ただ、ある商品の説明に「ランプ用燃料としてはうまく燃焼しない云々」の表記を見つけ「粘度」という表記もあった。

つまり市販の流動パラフィンは使用目的によって粘度があるものが存在していることを初めて知った。

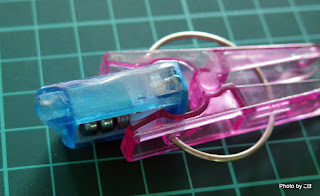

純正HD8の芯は2本心で口金にぎっちりと詰まっている。オイルの通り道をより確保できるようにジッポーの芯にした。

左がそのままのHD8。右がオイルと芯を交換したもの。

|

改造すると何があるかわからないし、火を使うものなのでタンクが空になるまで数回燃焼テストを繰り返した。

2回目のオイル充填時に気になったのが火口の金属部直下のタンクの縁が白く変色していることだった。

3回目からはタンク自体が少しずつ縮んでいる。

下の写真は5回目の充填時のものである。

|

| 5回目の燃焼時の本体の変形。 左が使用したもの。右が未使用。 |

|

| 5回目の燃焼時の本体の変形。 左が使用したもの。右が未使用。 (ただし芯とオイルは交換済み) |

|

| 5回目の燃焼時の本体の変形。 左が使用したもの。右が未使用。 (ただし芯とオイルは交換済み) |

|

| 5回目の燃焼時の本体の変形。 上が使用したもの。下が未使用。 |

|

| 5回目の燃焼時の本体の変形。 左が使用したもの。右が未使用。 |

随分小ぢんまりしてしまった。(T_T)

表記を確認するとタンク本体はPET樹脂のようである。

だからメーカーは安全のために炎が大きくならないように、かつ、ディスポーザブル(使い捨て)としたようである。

その後も計10回程、燃料を注入し使ってみたが、タンクが縮んで燃料が漏れ出すことは一度もなかった。縮んでも使えないことはないようだ。(保証はできない)

それなら過去記事「UCO Micro Lantern + ムラエ MGT-4 用ケース」にあるようにMGT-4でいいじゃないか? と言われそうだが、MGT-4の欠点は携行時のオイル漏れの対策がないのと、ガラスのタンク部が若干大き過ぎるのである。

HD8もMGT-4も帯に短し襷に長しである。

どちらも使用目的としてはレストラン等のテーブルキャンドルとして製造されているので仕方がないのだが・・・。

HD8は使用目的に沿ったメーカーの安全管理としては、なかなか細かく研究ししっかりした商品ではある。おそらく商品開発も何度も実験を繰り返して燃料の粘度、芯のサイズと本数、本体の材質等厳選したその苦労が感じられた。

今回の記事もあくまでも趣味の範囲での私見なので、メーカー様には何の責任もありません。

それどころかハリケーンランタン等の燃料として、レインボーオイルを製造販売して頂き感謝しかありません。